Concordo (…) che le crisi non seguono i boom economici quando questi hanno raggiunto la saturazione dei mercati, ma non credo (…) che le crisi economiche dipendano dal fatto che i boom non soddisfano i bisogni di tutti i ceti sociali, ma solo quelli dei più elevati. A mio parere la crisi economica è iscritta, come sua parte strutturale, nella stessa espansione dell'economia, regolata dal mito della crescita che gli economisti applicano sia ai Paesi poveri che costituiscono i quattro quinti dell'umanità, sia ai Paesi sviluppati che comunque "devono crescere" e per questo devono consumare, perché se non si consuma non si produce, e se non si produce si crea disoccupazione che, oltre a generare povertà, diventa anche una minaccia per l'ordine sociale. La legge del mercato, che non ci visualizza come persone, ma unicamente come produttori e consumatori, quindi come funzionari delle merci che hanno nel mondo una libertà di circolazione decisamente superiore a quella degli uomini, ci impone un consumo forzato che travalica i nostri bisogni reali, in ciò aiutato da quelle due ancelle del consumismo che sono la moda e la pubblicità. La moda vive del rifiuto del proprio passato nutrendosi di infedeltà a sé stessa, per cui un abito che l'anno precedente era "di moda" l'anno successivo è ovviamente ancora utilizzabile, ma non è più "di moda". Appare qui in tutta la sua evidenza il tratto nichilista della moda che eleva a non-essere tutte le sue creazioni, perché questa è la condizione essenziale per il suo avanzare e progredire. L'altra ancella del consumismo è la pubblicità che non produce oggetti, di cui siamo abbondantemente riforniti, ma produce bisogni. E quando i bisogni sono interiorizzati dal consumatore, allora la pubblicità offre gli oggetti che li soddisfano. Ma quanto dura questa soddisfazione? Ce lo riferisce un grande pubblicitario, Frédéric Beigbeder, in un suo libro (…) dove leggiamo: "Quando a forza di risparmi, voi riuscirete a pagarvi l'auto dei vostri sogni, quella che ho lanciato nella mia ultima campagna, io l'avrò già fatta passare di moda. Io vi drogo di novità, e il vantaggio della novità è che non resta mai nuova. C'è sempre una novità più nuova che fa invecchiare la precedente. Farvi sbavare è la mia missione. Nel mio mestiere nessuno desidera la vostra felicità, perché la gente felice non consuma". Ma non è finita qui. Infatti è difficile trovare un tecnico che ti ripara il frigorifero o la lavastoviglie senza averti prima fatto la proposta che, se aggiungi una somma che non pare eccessiva, puoi comprarti l'elettrodomestico nuovo. Per cui viene il sospetto che la fine di un bene è il vero fine per cui viene prodotto. Sospetto questo confermato dagli strumenti elettronici, come telefonini e computer, che nel loro sistema di funzionamento hanno il principio della loro autodistruzione. Se questo non è nichilismo, se non è portare al nulla tutte le cose nel tempo più rapido possibile, cos'altro è il nichilismo? E così riempiamo la terra di rifiuti che non sappiamo più dove mettere. A questo punto come si può non dar ragione a Giinther Anders là dove scrive: "L'umanità che tratta il mondo come un mondo da buttar via, finirà col trattare anche sé stessa come un'umanità da buttar via". E a mio parere ci siamo già arrivati. Qui si può vedere come la crisi economica non segue il boom economico, ma è intrinseca alla struttura stessa dell'espansione economica. Si può uscire da questo circolo che gli economisti, con un po' di esagerazione, ritengono "virtuoso"? No! Eppure le condizioni in cui abbiamo ridotto la terra sono lì a farcelo drammaticamente capire. (Tratto da “Il mito della crescita” di Umberto Galimberti pubblicato sul settimanale “d” del quotidiano “la Repubblica” del 6 di maggio dell’anno 2023).

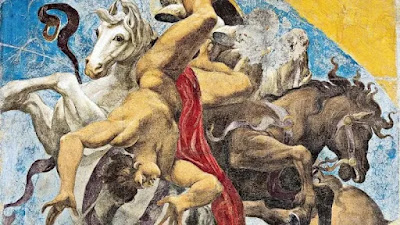

“Il mito di Fetonte che incendia il mondo e l’umanità di oggi”, testo di Maurizio Bettini pubblicato sul quotidiano “la Repubblica” di ieri, 19 di marzo 2025: Guardiamoci attorno, prestiamo attenzione alle quotidiane bizzarrie del clima e delle stagioni, ai cataclismi che si succedono; seguiamo i notiziari, esploriamo la rete non affidandoci alle rassicuranti (o irridenti) echo chambers dei negazionisti, ma alle documentate ricerche degli scienziati. Il riscaldamento globale sta provocando siccità e desertificazione di terreni prima floridi e verdi, le foreste del Canada, della Siberia, della California stanno bruciando, i ghiacciai si stanno sciogliendo, improvvisi e disastrosi eventi atmosferici producono cicloni e alluvioni anche in zone dove casi del genere non si erano mai verificati prima, le barriere coralline stanno scomparendo, assieme alle foreste tropicali. Pericolose ondate di calore, come quelle che hanno soffocato la stessa Europa nel 2022 e nel 2023, si abbattono con frequenza crescente su varie aree del pianeta. Questo scenario catastrofico che stiamo descrivendo, non rassomiglia forse terribilmente a quello provocato da Fetonte nel suo folle viaggio, così come ce lo ha raccontato Ovidio nelle Metamorfosi? Quando l’arrogante figlio del Sole volle a tutti i costi guidare il fiammeggiante carro paterno provocando ovunque incendi, desertificazione, soffocante calore, scioglimento dei ghiacciai, siccità. Il mito di Fetonte, con la sua folle corsa infuocata, sta “tornando”. La nostra violenza sull’ambiente sta provocando gli stessi sconvolgimenti che il ragazzo arrogante produsse un dì col proprio sconsiderato comportamento. Senza però che nessun Giove intervenga per ristabilire l’ordine violato. Auguriamoci solo che con le vicende da esso narrate non “ritorni” anche la loro drammatica conclusione. Alcune versioni del mito, infatti, fanno terminare il racconto con un diluvio che ricopre di acque la terra, distruggendovi ogni traccia di umanità. E non è forse vero che anche le alluvioni si moltiplicano intorno a noi, con conseguenze catastrofiche? Il fatto è che la vicenda del figlio del Sole ha assunto una nuova e drammatica “significatività”. Le caratteristiche intrinseche al racconto mitico, il suo antico radicamento nella nostra cultura, la sua capacità di “fare contesto” all’interno delle fasi storiche più diverse, rendono il racconto di Fetonte capace di entrare in risonanza con la realtà contemporanea e quindi di parlare di noi, oggi. La nuova significatività assunta da questo mito, e dal racconto che Ovidio ne fa, risulta però ancor più manifesta se ci si addentra nelle motivazioni che indussero il ragazzo a salire sul carro paterno. Egli fu spinto a quel gesto dal desiderio di dimostrare a se stesso la propria discendenza divina. Per questo motivo, narra il poeta, Fetonte si è arrogato uno ius, quello di guidare i cavalli del padre, un “diritto” a cui la sua condizione umana, non divina, gli impediva di aspirare. Suo padre, il Sole, lo aveva ben ammonito a questo proposito, dicendogli: «mortale è la condizione che ti è toccata, non è mortale ciò che chiedi: ignaro, brami cosa interdetta agli stessi dèi!». Salendo su quel carro, arrogandosi un diritto che non ha, violando una norma talmente imperativa che nessuno (neppure gli dèi) può trasgredire, quella del fas, Fetonte si staglia davanti ai nostri occhi come una figura drammaticamente moderna. Anche l’uomo d’oggi, infatti, l’uomo dei paesi sviluppati, fiero della sua scienza e della sua tecnologia, che gelosamente (e golosamente) si crede autorizzato a godersi il proprio privilegio sul pianeta – anche l’uomo moderno pretende che gli sia stato concesso un “diritto” sulla natura che in realtà, proprio per la sua umana condizione, non ha né legittimazione etica né legittimazione giuridica. Arrogante come Fetonte, anch’egli pretende di possedere uno ius che non gli compete ed è prossimo a commettere un nefas, una colpa inespiabile, allorché si accinge a violare, anzi lo ha già fatto, la norma non negoziabile che la natura gli ha imposto. Quella di non andare oltre, di rispettare i limiti di sostenibilità del pianeta, introducendo il seme del disordine nel cosmo ordinato delle leggi naturali. Fetonte, che distrugge il pianeta per la propria arroganza, ambizione, desiderio di onore, insomma per una serie di impulsi profondamente e sciaguratamente umani, costituisce dunque la smentita di quanto il vecchio sacerdote Egizio, nel Fedro di Platone, sosteneva nel suo dialogo con Solone: cioè che cataclismi come quello che, secondo il mito, Fetonte avrebbe provocato, appartengono in realtà all’ordine della natura, «ci sono sempre stati». No, il racconto del mito dice esattamente il contrario, all’origine del disastro c’è una specifica colpa umana, a produrre la distruzione del pianeta sono sentimenti e comportamenti che appartengono tipicamente all’uomo. Allo stesso modo le ricerche degli scienziati ci dicono oggi che le torride estati, le desertificazioni, lo scioglimento dei ghiacciai, le alluvioni improvvise, i cicloni, non «ci sono sempre stati», come vorrebbero i negazionisti del cambiamento climatico, ma sono il prodotto dello sregolato comportamento di noi uomini. Del loro arrogarsi uno ius un “diritto” che a loro non compete.

Nessun commento:

Posta un commento